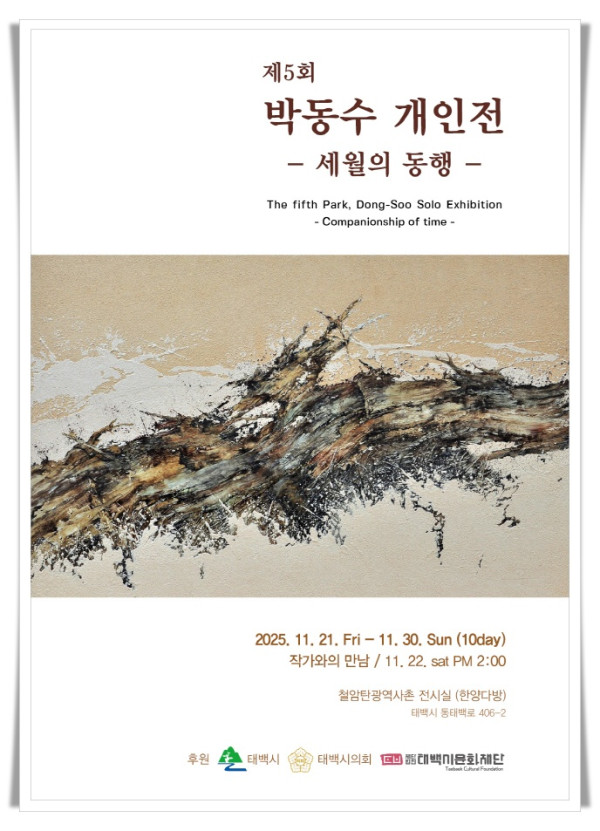

자연의 순환을 예술로 확장한 박동수…폐목에서 읽어낸 생·사와 조형의 새 방향

자연 속에서 마주한 폐목이 현대미술 작가 박동수의 창작 충동을 일으켰고, 자연 순환 구조를 예술로 재해석하는 계기가 됐다.

[송재진(Song, Jae-Jin Art Lab Zuem 대표)서문 중]

살아 천년, 죽어 천년을 버틴다는 주목처럼 자연 소재가 지닌 꼿꼿함은 작가에게 깊은 인상을 남겼다.

자연 예술이나 생태 예술이 주목받는 흐름 속에서 박동수의 관찰은 단순한 발견이 아니라 조형예술의 확장 가능성을 드러내는 장면이 됐다.

박동수 작가는 최근 작업 과정에서 폐목과 우연히 조우했다고 밝혔다.

자연의 품에서 생명을 다한 나무는 조형적 흔적을 고스란히 남긴 채 서 있었다.

그는 그 앞에서 두려움이나 거부감을 느끼지 않았다. 대신 자연 소재 예술이 보여주는 질감, 물성, 생·사의 경계가 한 번에 떠올랐다고 설명했다.

이는 자연을 예술 매체로 다루는 작가들이 흔히 언급하는 ‘감각적 깨달음’에 가까웠다.

자연 오브제가 감정의 확장을 이끌고 경건함까지 자아낸다는 사실은 박 작가에게 작업적 전환의 계기를 제공했다.

폐목은 단순한 잔재가 아니었다.

작가는 그 형태를 보는 순간 자연 순환의 법칙을 직관적으로 떠올렸다고 말했다.

풍화, 침식, 퇴적처럼 자연 과정은 생성과 분해를 반복하며 궁극적으로 모든 물질을 우주 원소로 되돌린다.

환경 예술에서 자주 다루는 순환성, 시간성, 물질성의 문제가 폐목이라는 실체를 통해 더욱 명확하게 관찰됐다.

그는 자연이 오랜 시간 만든 흔적 자체가 조형적 언어가 될 수 있다고 판단했다.

가장 먼저 반응한 것은 손이었다.

작가는 폐목 주변의 파편을 살피고, 질감을 손끝으로 느끼며 즉각적으로 스케치를 했다.

그러나 육체적 움직임과 동시에 머릿속에서는 창작 메모가 빠르게 정리됐다.

어떤 조형적 해법이 적합할지, 자연 소재가 가진 물성을 그대로 살릴지, 혹은 현대미술에서 자주 쓰이는 혼합 매체 기법을 적용할지 고민이 이어졌다.

그는 예술 작업 과정에서 관찰이 단순 기록이 아니라 새로운 조형적 발견으로 이어진다고 강조했다.

박동수 작가의 작업은 그동안 소멸의 흔적을 생성의 힘으로 전환하는 방향에 집중해 왔다.

자연 소재 예술과 생태 기반 조형예술에서 흔히 다루는 주제지만, 그는 이를 단순 표면 재현이 아니라 근본 원리 탐구로 접근했다.

지금까지 예술적 충동과 관찰의 균형을 유지했다면, 앞으로는 감정 이입의 범위를 어느 정도까지 확장할지가 숙제가 됐다.

소멸을 바라보는 태도가 새로운 조형 실험으로 이어질지, 혹은 자연의 물성 탐구로 다시 귀결될지가 남은 과제라는 설명이다.

특히 폐목 예술이라는 특수한 소재는 그의 작업 세계를 더욱 뚜렷하게 규정한다.

자연 오브제는 그 자체로 조형적 완성도를 갖지만, 박 작가에게는 ‘자연이 만든 조형물’이라는 차원을 넘어 자연 순환 과정의 증거였다.

이는 단순한 자연 재료 활용을 넘어 환경 예술의 핵심 가치인 지속성, 변화성, 순환성을 작업에 직접적으로 반영한 접근으로 평가된다.

현대미술에서 자연 예술이 갖는 의미가 점점 확대되는 가운데, 박동수의 실험은 새로운 조형적 고민을 불러온다.

자연의 파편이 시간의 흐름 속에서 소멸하면서도 또 다른 형태로 이어지는 것처럼, 그의 작업 또한 생성과 소멸의 관계를 탐문하는 과정에서 독자적 조형 구조를 구축하고 있다.

이는 자연을 배경으로 소비하는 시선을 넘어 자연의 원리를 예술로 번역하는 흐름을 강화한다.

실시간 지역 소식, 전국 언론의 지역 뉴스를 한눈에 볼 수 있는 신문

하이존뉴스(hizonenews.com)는 독자가 선택하는 가장 편안한 언론입니다.

Ⓒ하이존뉴스 : 무단전재 및 재배포금지

제보/광고 문의 T 010-8990-4952

주성돈 기자(hizonenews@daum.net)